有讀者朋友發來一篇文章并提出問題:

《在未來可能不需要買車了》的文章對汽車產業發展的三個階段進行了預測,最終的智能汽車共享化是否有可能成真;如果能讓科幻走進現實的話,這又需要多長的時間呢?

電動決定同質

類似的文章筆者看過一些,曾經也發表過相同主題的內容。

簡而言之,從產業發展的戰略視角來分析的話,未來確實不需要再購買私家車;但是何時能夠實現是難以預測的,保守估計會需要十五到二十年,不過實現最終目標的前提是期間不發生大的變化。

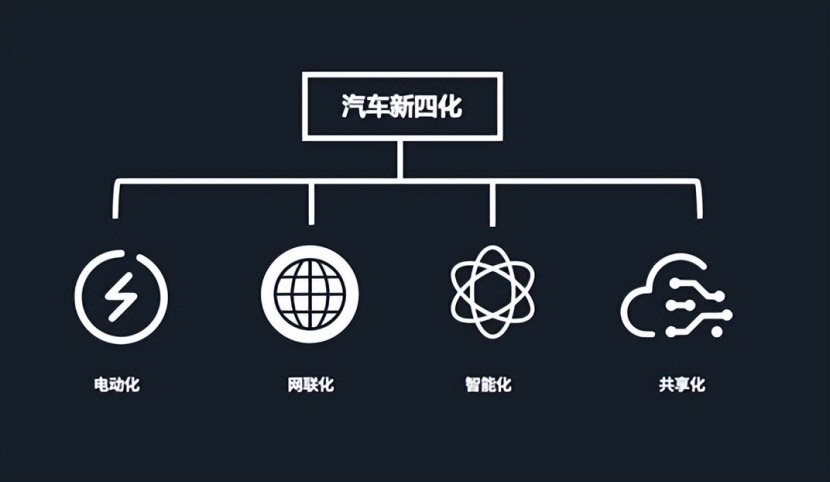

來看一張圖片:

這張圖片是所有相關分析預測文章的基礎,也就是汽車產業四化。電動化推進網聯化網聯化推進智能化智能化決定共享化

現在還有多少人愿意去購買一輛自行車?

想來除非是騎行愛好者或需要用自行車健身的中老年人,其余人都不會去購買自行車;可是平日里也有可能需要騎自行車,為何不買呢?因為街頭巷尾到處都是共享自行車。而這些自行車騎起來和自己買的自行車實際沒有什么區別,所以沒有必要再去買一輛沒有差異的出行工具——汽車也是一樣的。

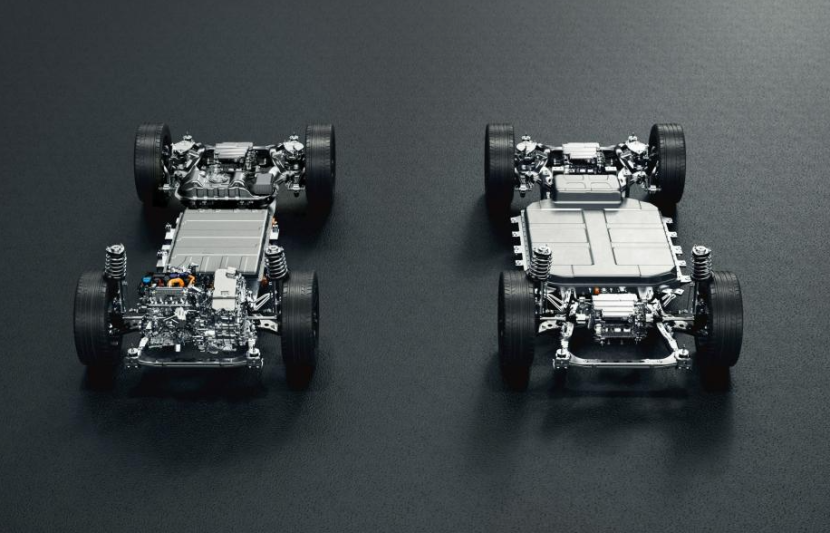

在燃油車時代里的汽車有不同的類型,有前驅車、后驅車、橫置四驅車、縱置四驅車,細分之后還有中置后驅和四驅、后置后驅和四驅,等;不同類型的燃油車開起來會有完全不同的感受,汽車產品存在差異化,于是總能吸引人們去購買和不斷的升級。

可是汽車一旦進入電動化階段就會像自行車一樣的同質化。

因為兩驅電動汽車最適合用后驅,而具備駕駛樂趣的驅動方案就是后驅;現在連入門級的微型電動汽車都在用后驅,于是后驅車的價值必然會持續縮水。四驅車的方案無非是分布式電機布局,雙電機、三電機、四電機其實沒有區別,只要還用差速器就會一樣。

所以電動化造成了汽車的同質化,那么如果未來自己買的私家車一點都不比共享車更富有駕駛樂趣的話,買私家車圖什么呢?

而只要有了電驅動平臺,汽車則可以長時間駐車使用;因為不論是智能座艙里的電子配置和大屏幕,還是智能輔助駕駛系統都需要用電,電動汽車可以提供大量的電能。所以只要開始汽車電動化則必然會進入網聯智能階段,可是網聯智能汽車不過還是“上網”而已,結果還是同質化。

同質決定共享

看完第一節的內容已經能得出答案,電動、網聯、共享的汽車不論來自哪個品牌都會差不多;在設計靈感枯竭的階段里,這些汽車的樣子甚至都已經差不多。此時的它們就像是街頭巷尾停著的共享自行車,只要這些車的使用成本比購買私家車低,且使用便利性并不比私家車差,此時還愿意買私家車的人必然會大幅減少、直至消失。

智能化可以做到讓共享車和私家車一樣便捷,其實可以更加便捷。

購買私家車需要考慮停車等一系列問題,而智能共享車只需要用手機點一下,然后按照約定時間走到門口的時候就會有一輛車在等著你。

有了這樣的共享車確實不再需要私家車。

可是這個目標會很難實現。

因為共享化的前提是駕駛完全自動化,汽車需要成為“無人駕駛車輛。”而這樣的汽車在普及應用的過程中可能遇到很大的障礙,其中最大的障礙是倫理道德層面的障礙;只要公路無法做到機動車、非機動車和行人的分道而行,無法以三維立體路網的方式使其不再交匯,那么無人駕駛汽車和自動駕駛汽車則始終難以避免引發交通事故。完全自動駕駛汽車全面的普及應用至少在目前看來還有一些烏托邦的味道,不過將其作為戰略發展目標是沒有問題的。

另一個因素汽車電動化同樣存在很大的障礙,不論是氣候、基建、能源等因素都在制約電動汽車的發展;同時還有圍繞汽車產業的“三極博弈”也會對汽車電動化帶來持續的、變動的挑戰和思考,除非在未來十年到二十年里不發生較大的變動,汽車產業可以按照同一個目標攜手共進,否則想要實現上述目標很有可能是天方夜譚。

所以對這個話題感興趣的汽車愛好者需要關注的不僅是技術相關話題,懂的讀者們自然會懂。

粵公網安備 44010602000157號

粵公網安備 44010602000157號